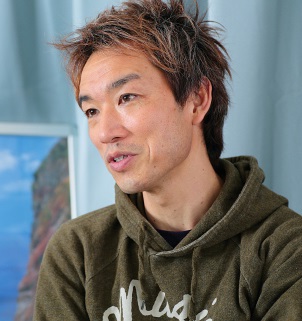

今月の物語の主人公は・・・

映画監督 ・ 山本起也 さん

◆プロフィール 山本起也(やまもと たつや)さん

静岡市出身。広告映像の演出を経てドキュメンタリー映画制作を開始。無名の4回戦ボクサーを6年にわたり追った処女作『ジム』(03)で劇場デビュー。日本映画監督協会70周年記念映画『映画監督って何だ!』(06/監督・伊藤俊也)を高橋伴明、林海象と共同プロデュース。90歳になる祖母の「長年住んだ家の取り壊し」を題材とした監督作品『javascript:preview('http://interview.eshizuoka.jp/preview.php');ツヒノスミカ』(06)でスペインの映画祭「PUNTO DE VISTA」ジャン・ヴィゴ賞を受賞。最新作は『カミハテ商店』(12)。

◆『カミハテ商店』

公式サイト 2013年1月15日より静岡シネ・ギャラリー(

HP)で上映

▽2014年10月2日DVD発売

『カミハテ商店』DVDのご購入はこちら

※この記事は、全3回のうちの2回目です。

(1)を読む/

(3)を読む

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|崖の上、こちら側と向こう側をつなぐ場所

―高橋恵子さんは、23年ぶりの主演だそうですね。監督は、高橋さんにどんな印象をもっていましたか?

山本/撮影現場でお会いする恵子さんは、とても溌剌として元気な方でした。一方、映画完成後のインタビューでの発言を聞いて、とても苦労されてきた方なんだということを知りました。ご本人は何もおっしゃいませんでしたが、千代さんの気持ちと重なるような思いをしていた時期もあったのかもしれません。今回、千代の役を恵子さんにお願いできてとてもよかったと思っています。

最後の食事となるコッペパンを作る千代(高橋恵子)

山本/「こんなに台詞が少なくて表現の仕様があるのかしら」と、最初に台本を読んだ時、恵子さんは戸惑われたようです。それでも、ぼくを信じて「千代役を演じてみよう」と思っていただけたことで、この映画は成立しました。

―良雄役の寺島さんが飛び降りそうな場面など、死の間際にいつもケータイがありました。

山本/ケータイは、現代の命の綱みたいな存在でもあると思うんです。何が途切れた時にこの人は死に向かうのかと考えた時、ケータイというのは大きな存在だなあと思いました。これから自殺しようとしている男がカミハテ商店に立ち寄った時に、ケータイが鳴る場面がありますね。男は出ようかやめようか迷うわけですが、ケータイの向うにいるのは行方を探している家族かもしれない。或いは、借金取りかもしれない。さまざまな思いが頭の中をよぎっているはずです。もしかしたら、ケータイにでることで命がつながるかもしれない。

―迷いながらも、男はケータイに出ないんですよね。

山本/そもそも、男はなぜカミハテ商店に立ち寄るんでしょうか。なぜ「懐かしいなぁ、子どもの頃こんなお店があったなぁ」なんて口に出すんでしょうか。立ち寄り、何か言葉を発することで、千代さんに相づちを打ってほしい、つながりたいという気持ちがあったんだと思います。

資金繰りにつまりビルの屋上に座る千代の弟・良雄

山本/そこに、千代の抱えている闇の深さがあるのだと思います。

|ロケーション、地元の協力、そして映画の神様

―千代さんは牛乳配達の奥田少年が崖に立つ場面で、はじめて自分から声をかけ、必死で助けようとしました。そこから何かが変化していったように思います。画面全体も明るく光が射しました。

山本/千代はようやく心を開くことができたのだと思います。まるで場面に合わせたように、空が晴れ風がそよいでくれました。映画の神様が通った瞬間ですね。

―あぁ、そうだったんですか(笑)

山本/恵子さんが隠岐島にいたのは、わずか2週間だったんです。大雪から始まって、最後の最後に春らしい天気になってくれました。偶然もまた映画を作るんですね。

ロケの様子を語る山本起也監督

山本/ぼくの勤める大学の理事長が隠岐島出身という関係もあって、ロケ地の候補として海士町を紹介していただいたんです。でも、そこには崖がなければいけない。そしたら現地の方が「崖ならあります」と。本当かな、と思いながら現地に行って崖(知夫村の赤壁)を見た瞬間に「ここだ!」と即決しました。予算のない映画なので、現地の方の協力体制も不可欠になるんですが、隠岐島の地元のみなさんたちの「一緒に映画を作ろう」という姿勢は本当に素晴らしかったです。

―崖もあるし、現地の協力体制も万全だったわけですね。

山本/おばちゃんたちが、毎日まかない飯を作ってくれたり、町の中の空き家を宿泊施設として使わせてくれたり、車が必要だと言えば役場の車を3台も4台も出してくれたり…、それはそれはありがたかったです。

※この記事は、全3回のうちの2回目です。

(1)を読む/

(3)を読む